2025.02.10 Mon

28億円超の介護報酬不正請求サンウェルズの波紋

老人医療介護ホーム大手で発覚した深刻な不正請求

パーキンソン病専門の有料老人ホームを全国展開する東証プライム上場のサンウェルズ(証券コード9229)で、入居者への訪問看護を巡る診療報酬の不正請求が明らかになりました。

本社を金沢市におく同社が発表した特別調査委員会の報告書によると、ほぼすべての施設で不正が行われており、その総額はなんと約28億4700万円にも上るとのこと。

不正の内容は、訪問時間を実際よりも長く記録するなど、虚偽の書類で報酬を請求していたというもの。 さらに、必要がないのに訪問する過剰な請求も広く行われていたことが判明しました。

サンウェルズは「PDハウス」という名称で、全国14都道府県に約40カ所の施設を運営しています。

近年、難病や末期がんの人向けの老人ホームは「ホスピス型住宅」などと呼ばれ、増加傾向にあります。

今回のサンウェルズの不正は、業界に大きな衝撃を与えています。

なぜなら、大手企業でこのような大規模な不正が明らかになったことは、他の施設でも同様の事態が起こっている可能性を示唆しているからです。

さらに、不正を許した制度や行政のチェック体制にも疑問の声が上がっています。

この問題は昨年9月、共同通信が最初に報じました。サンウェルズで過剰な訪問看護がマニュアル化されており、実際とは異なる記録で介護報酬が請求されていると指摘していた。

当初、サンウェルズ側は「不正や過剰は一切ない」と報道を否定していましたが、その後、調査委員会を設置し、今回の報告書がまとめられました。

今回の事件は、高齢者福祉分野における深刻な問題であることを改めて浮き彫りにしました。

入居者の方々に対する信頼を損なうだけでなく、医療費の不正請求は、国民全体の負担増加にもつながります。

今後、関係機関は、不正防止のための抜本的な対策を講じるとともに、高齢者福祉サービスの質の向上に真剣に取り組む必要があります。

診療報酬の不正請求とは

診療報酬の不正請求とは、本来受けるべき医療や介護医療サービスに対して、事実とは異なる情報を用いて報酬を請求する行為のことです。簡単に言うと、必要のないサービスや、実施していないサービスに対してお金を不正に請求することです。

例えば、訪問看護を行った時間を実際よりも長く記録したり、訪問しなかったのに訪問したと偽ったりすることがあります。このような不正が行われると、サービスを受けるべき本当に必要な人たちへの資源が奪われてしまいます。また、これにより本物の医療や介護の現場が信頼を失い、患者やその家族にも大きな負担をかけることになります。

不正請求は、医療機関や介護医療施設の経営者が利益を上げようとする動機から起こる場合が多いですが、最終的には利用する患者やその家族に悪影響を及ぼします。このような行為が発覚することによって、社会全体での医療や介護医療サービスに対する信頼が損なわれることも考えられます。

私たちの大切な健康や生活に関わる問題だけに、こうした不正は決して許されるものではありません。社会全体でしっかりと見守り、不正を未然に防ぐ取り組みが必要です。私たち一人一人が目を光らせ、健全な医療環境を守っていくことが求められています。

診療報風の不正請求は後をたたない

診療報風の不正請求は後をたたない

不正請求だけにとどまらない上場企業の不祥事

昨年9月、サンウェルズは不正請求疑惑が浮上し、社内調査委員会を設置、決算発表を延期しました。しかし、事態はさらに深刻化し、経営陣が不正を認識した上で株式を売り出した可能性が浮上しています。

これは、インサイダー取引疑惑に発展する可能性を意味し、上場企業の不祥事として大きな問題となっています。

インサイダー取引とは、会社の内部情報を利用して株式の売買を行う行為です。今回のサンウェルズのケースでは、経営陣が不正を認知した上で、その情報を一般投資家には知らせずに株式を売却した可能性が指摘されています。

もし、この疑惑が事実であれば、経営陣は投資家を欺き、不当な利益を得たことになります。

この問題が明るみに出たことで、サンウェルズは大きな信頼を失う可能性があります。

今後の調査結果が注目されますが、この事件は、上場企業が持つべき倫理観や透明性の重要性を改めて示すものと言えるでしょう。

問われる監督責任

問われる監督責任

今後の展開について

週末に各メディアで報じられた特別委員会の報告書の内容が、サンウェルズにとって今後の動向に大きな影響を与えることが予想されます。

これにより、週明けの株式市場では株価が大幅に下落する「ストップ安」が予想されています。

会社は2024年の中間配当をし、2025年3月期第二四半期の半期報告書の提出期限を2月12日に延期しているため、株価は今後も多少の乱高下をみせる可能性がありますが、最終的には大きく株価を下げることはほぼ間違いないといえます。

ただし、今期の報告書だけではなく、過去の収益にまで遡って修正が必要になる可能性が高いと考えられています。そのため、期限通りに報告書が提出されることは難しいのではないかと見られています。

さらに、サンウェルズの経営者は、全施設での不正請求について、現場の判断によるものだとして意図的ではなかったと主張しています。しかし、この問題がどのように解決されるのか、そして今後どのような影響が出るのかは注目されるところです。

外部の弁護士から成る特別調査委員会の報告書は、厚生労働省が今後の対応を決める際の重要な判断材料となります。

このような状況下で、上場維持は絶望的とみられるサンウェルズが社会全体がどのような影響を受けるのか、保険医療機関としての認可を取り消される可能性を含め、今後の展開に目が離せません。

二回までの延期は認められているらしい

二回までの延期は認められているらしい

医療機関の不正請求増加と診療報酬改定の課題

近年、医療機関や介護医療施設による診療報酬の不正請求が社会問題として注目を集めています。特に高齢化が進む中、訪問診療や介護医療サービスに関連する不正請求の報道が目立つようになってきました。

このような状況で最も懸念されるのは、正直に経営している医療機関や介護医療施設までもが風評被害を受け、必要な医療サービスの提供が制限されてしまう可能性です。実際に、不正請求の摘発強化により、訪問診療や介護医療を提供する保険医療機関が減少するという新たな問題も起きています。

これからの医療機関には、質の高い医療サービスを提供することはもちろん、適切な経営管理体制の構築が不可欠です。

具体的には、経営の透明性確保と保険診療の請求業務における厳格なチェック体制、医療コンプライアンス教育の徹底や 第三者による医療監査制度の導入などが重要になってきます。

高齢化社会において、地域医療を支える医療機関および介護医療機関の存続は必要不可欠です。そのためにも、医療技術や訪問診療の向上だけでなく、健全な経営基盤の確立と医療コンプライアンスの徹底が、これまで以上に求められています。

診療報酬制度への影響が懸念される

診療報酬制度への影響が懸念される

2025.02.01 Sat

背任事件で東京女子医大学への補助金全額不交付に

元理事長の背任事件で東京女子医大学への私学助成金が全額不交付に

最近、文部科学省の外郭団体が、東京女子医科大学への国の補助金を全額不交付とする決定を下しました。この背景には、元理事長の背任事件が大きく関わっています。

この団体、「日本私立学校振興・共済事業団」は、私立大学に対して学生数に応じた助成金を毎年交付しています。しかし、先日開催された審議会と理事会では、2024年度の東京女子医科大学への助成金の支給が全額停止されるとの決定が出されました。

この決定の理由として、元理事長(78歳)の女が背任の疑いで逮捕されたことが挙げられています。調査の結果、大学の管理運営が不十分であったことや、推薦入試において寄付が考慮されていた事実が明らかになりました。そのため、この大学の2024年度の助成額、約20億円が失われることとなります。

加えて、日本大学についても、過去4年間にわたり補助金が不交付とされています。24年度の全額不交付については、昨年発覚した重量挙部の幹部による不正な金銭徴収問題が影響していると考えられています。日本大学は2020年度に約90億円の助成金を受けており、その規模を考えると、この不交付は大きな影響を与えるでしょう。

これらの事件は、教育機関への信頼を揺るがすものであり、今後の管理体制や運営に対する厳格な見直しが求められます。企業や団体だけでなく、私たち一人ひとりも、こうした問題について関心を持ち続けることが重要です。

東京女子医大の背任事件、逮捕された元理事長が指示したキックバック

東京女子医科大学で、新校舎建設にまつわる背任事件が明るみに出ました。逮捕された元理事長の容疑者が、建築士に対して報酬の「3分の2を戻すように」という指示を出していたことが、捜査関係者からの情報でわかりました。

元理事長の容疑者は、2018年から2020年にかけて、新校舎の建設工事に関連し、実態のない業務に対して約1億1700万円を大学から不正に支出させたとして、最近逮捕されました。捜査によると、彼女は副理事長としての立場を利用し、建築士への報酬の取り決めを事前に行っていたようです。

具体的には、元理事長の容疑者は2017年12月に元職員の女性に対して、「施工費の1%を建築士にコンサルタント料として支払うように指示し、その3分の2を戻させる計画を立てていた」とされます。建築士には、大学関係者との間で報酬を3等分するよう説明するように指示していました。これにより、元職員は建築士にその通りに説明し、合意を得たと考えられています。

さらに、元理事長の容疑者は理事会で「建築士の業務実績に対して給与が低すぎる」と述べ、この報酬は十分に精査されずに承認されました。その後、建築士の口座には実際に1億円以上が振り込まれていたといいます。そして、建築士が手にした金額の3分の2にあたる約3700万円が元職員を通じて元理事長の容疑者に渡されていたとされ、その流れは警視庁によって明らかにされています。

警視庁は昨年、元理事長の容疑者の自宅や関連施設を捜索し、約2億円の現金や金塊などを押収し、大学の資金の流れについて詳しく調べています。現在、建築士や元職員についても調査を続けています。これらの出来事は、大学の内部での不正行為がどのように行われていたのかを示しており、私たちに重要な問題を考えさせる材料となります。

極めて残念な事件

極めて残念な事件

文科省の外郭団体「日本私立学校振興・共済事業団」とは?

日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育をさらに充実させ、経営の安定を図り、教職員の福利厚生を支えるために設立された特殊法人です。この団体は、私立学校教育の向上を目指し、さまざまな業務を一手に行っています。

具体的には、以下のような助成事業や共済事業を展開しています:

- 助成事業:補助金の提供や資金の貸付を通じて、私立学校の教育や経営を支援します。

- 共済事業:私立学校で働く教職員の福利厚生を向上させるための共済制度を運営しており、教職員が安心して働ける環境を整えています。

- 福祉事業:病院や宿泊施設を運営し、教職員の生活をサポートするさまざまなサービスを提供しています。

- データの収集・発信:私立学校に関するデータを集め、その情報を発信して私立教育の質向上に貢献しています。

この事業団は文部科学省の指導のもとに運営されており、1998年に日本私学振興財団と私立学校教職員共済組合を統合し、現在の形が作られました。直営の施設としては、東京臨海病院をはじめとし、総合運動場や宿泊施設を全国に展開しています。

また、加入者証には、特定の保険者番号が与えられており、34から始まる8桁の番号で識別されています。このように、私立学校振興・共済事業団は、教育現場を支える重要な役割を果たしているのです。私たちの未来を担う子どもたちのために、こうした団体の活動はとても大切です。

外郭団体は多数存在する

外郭団体は多数存在する

実は毎年のように不正受給されている

不正受給といえば、コロナ化の持続化給付金の不正受給などは大々的に報道されていましたが、実が大学や企業には毎年のように安定した多額の給付金や補助金が支給されています。

今回の場合は経常費補助金(私学助成金)ですが、国公立を含め毎年多額の補助金が各教育機関に支給されています。

研究機関を含めこれらの国益につながる助成金や補助金については必要なことと感じる一方、毎年のように不適切な用途や不正な利用をして不交付や処分、処罰などを受けているごく一部の研究者や教育機関従事者が一定数存在するのが現実的な問題でもあります。

ですが、地道に研究や教育のために従事している方々がほとんどです。

しかし、こういった不正受給や横領、架空請求や背任行為などが、日々しっかりと研究や教育に尽力している多くの人々に多大な迷惑や風評被害を与えていることを、私利私欲のために犯罪に手を染めてしまった犯人たちは想像していないことがほとんどかもしれません。

ごく一部の不正が常態化してしまっている

ごく一部の不正が常態化してしまっている

2025.01.08 Wed

地方内科医院壊滅か?診療報酬激減するクリニック

地方内科医院に衝撃!診療報酬改定で年間223万円の減収も

2024年6月、診療報酬が改定され、多くの内科医院、特に地方のクリニックが経営危機に陥る可能性が出てきました。

今回の改定では、特定疾患療養管理料から糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病が除外されました。これにより、これらの疾患の患者を診る際、すべての算定を生活習慣病管理料Ⅱに移行できたとしても、1医療機関あたり月額18.6万円、年間223万円もの減収となることが判明しました。

なぜこのような事態が発生したのか? なぜ地方のクリニックは存続の危機にさらされているのか? そして、患者にどのような影響があるのか?

これらの問題について、詳しく解説していきます。

消える特定疾患管理料でかかりつけ医消滅の危機

2024年の診療報酬改定により、特定疾患療養管理料が廃止され、地方の内科医院は軒並み収入減となります。

「かかりつけ医」を支える制度が崩壊すれば、地域医療は大きな打撃を受け、患者は適切な医療機関を見つけることが困難になるかもしれません。

これにより、丁寧な診療を心がけてきた地域の医師が経営の危機に直面しています。特に地方では深刻で、長年通い慣れた医院の存続が危ぶまれることに、患者からも不安の声が上がっています。

生活習慣病は生活習慣で治せるかも

生活習慣病は生活習慣で治せるかも

高齢者の通院が地方医院の経営危機で医療崩壊の懸念

高齢者の通院支援が困難になりつつあり、高齢化が進む地方で医療崩壊の危機が迫っています。

2024年6月からの診療報酬改定により、特に高齢者の多い地方の医院で大幅な減収が見込まれます。

すでに25%の医療法人が赤字経営という状況下で、これ以上の収入減は医院の存続を脅かします。

「近くの医院がなくなったら、高齢の両親はどうやって通院すればよいのか」という不安の声が全国から寄せられています。

地方では健康寿命の重要性が高騰する

地方では健康寿命の重要性が高騰する

診療報酬改定で収入月100万円減のクリニックも

従来、糖尿病患者の場合、月2回まで特定疾患療養管理料という制度で医療機関は追加報酬を得ることができました。 しかし、今回の改定でこの制度が廃止され、今後は生活習慣病管理料という別制度を利用せざるを得なくなりました。

管理料の診療報酬比率が高い内科クリニックを中心に、月100万円もの減収が予想される医院も存在します。

某コンサルティング企業の公表データによると、内科外来の平均月間売上は527万円、年間売上は6,324万円程度です。このため、年間売上が20%前後減少する診療所の発生が予測されます。

特に問題なのは、高齢者に多い糖尿病や高血圧などの生活習慣病の管理料が大きく見直されることです。丁寧な診療を行うほど経営が厳しくなるという矛盾した状況に、現場の医師からは強い不満の声が上がっています。

地方医療法人のリスクが高まる

地方医療法人のリスクが高まる

存続危機の地方クリニック、6月改定で赤字法人25%超えの恐れ

地域医療の担い手である診療所の4分の1が赤字に転落する可能性が出てきました。

このままでは、多くのクリニックが閉鎖を余儀なくされ、地域医療の崩壊につながりかねません。

6月からの改定で、特に地方の診療所は深刻な経営危機に直面します。人口減少地域では患者数の増加も見込めず、システム投資の負担も重なり、閉院を検討せざるを得ない医院も出てきています。

「この町から医院がなくなれば、高齢者は遠方まで通院しなければならなくなる」という懸念が広がっており、地域医療を守るための具体的な解決策が早急に求められています。

大きく様変わりする地方医療

大きく様変わりする地方医療

2024.11.25 Mon

診療報酬と薬価制度を駆逐せよ!!進撃の財務省

厚労省という城壁を財務省が破壊する日

長年、医療制度は厚生労働省が主導権を握ってきましたが、その構図が大きく変わろうとしています。財務省が財政制度審議会(財政審)を通じて、医療制度改革に積極的に介入し始めているのです。

診療報酬の引き下げや地域別単価の導入、医師の偏在是正、薬価算定の見直しなど、これまで厚労省が管理してきた領域に、財務省が改革の矛先を向け始めています。

診療報酬は下げるべきと財政審

財務省は最近、財務局を投下した機動的調査により、医療法人の経常利益率が8.8%まで上昇している実態を明らかにしました。

これを受け、財政制度審議会の財政制度分科会においては「社会保障制度の持続可能性」を理由に、診療報酬の引き下げを提案しています。

医師の偏在や薬剤の適性使用といった問題も含め、財務省は医療機関の診療報酬見直しを目的とした包括的な改善提案を続けています。

これらの複合的な課題に対し、財政審は包括的な改革を求めていますが、当然ながら日本医師会からは強い反発の声が上がっています。

財政制度審議会は国家予算を議論する場所

財政制度審議会は国家予算を議論する場所

医療DX令和ビジョン2030

2030年には労働力不足が660万人を超えると予測される中、自由民主党政務調査会は医療DXの重要性を提言しました。

主な施策は以下の3点です

- 全国医療情報プラットフォームの創設

- 電子カルテ情報の標準化

- 診療報酬改定のDX化

これらの施策は厚生労働省が主導し、マイナンバーカードを基盤としたマイナ保険証が推進されています。 また現在の保険証は令和6年12月2日以降の新規発行は終了します。

しかし、現行のマイナンバーカードは廃止され、2026年頃に予定される次期個人番号カードへの移行や省庁間の連携不足により、医療DXは想定通りの進捗が見られていないのが現状です。

マイナ保険証の進撃も止められない

マイナ保険証の進撃も止められない

戦わなければ勝てない。日本医師会の見解

日本医師会は財政審の提案に対し、明確な反論を展開しています。

医療法人の高収益率という指摘に対しては、「一回の診療単価ではなく、患者一人当たりの医療費で評価すべき」と主張。

また、地域別の診療報酬単価導入については、「人口分布の偏りを医療で調整させるような問題のある提案だ」と厳しく批判しています。

しかし、財務省という巨人との戦いは容易ではありません。

水面下では既に様々な駆け引きが行われていると考えられ、最終的には診療報酬の段階的な引き下げや、地域別単価導入の延期などの妥協案と、医療税制の優遇措置維持を組み合わせた調整が行われる可能性が高いでしょう。

財務省とのネガティブトレードオフは不可避

財務省とのネガティブトレードオフは不可避

進撃する財務省

今後も増大する社会保障費は国家予算である一般会計の3割以上を占め、財務省が改革の矛先を向けるのは必然とも言えます。

医師一人あたりの維持費は年間1億円必要になるといわれていますので、供給過剰になるとされる医師や看護師や社会保障費の肥大化は、財務省にとっては看過できないのは当然といえます。

しかし、租税による財政引き締めは、国民の可処分所得減少につながる側面も否めません。

現在、医療法人の持分なし化を促進する認定医療法人制度は延長されており、医療の公共性を重視する方向性が示されています。

一方で、保険診療と自由診療の併用など、営利追求の余地も残されている現行制度には、様々な課題が指摘されています。

- 医師の偏在や病院・薬局の再編、薬価制度の見直しなど、課題は山積みです

財務省は社会保障費の適正化を目指し改革を推し進めていくでしょうが、単なる数字合わせではない、真に持続可能な医療制度の構築が求められています。

このように、財務省の医療制度改革への介入は今後も続くと予想されますが、財政の健全化と医療の質の維持という、相反する課題のバランスをどう取っていくのかが、今後の大きな焦点となるでしょう。

利益相反が深刻化する日本の医療制度

利益相反が深刻化する日本の医療制度

2024.11.03 Sun

医療法人の謎と真実

医療法人について必ず知っておきたいこと

街中で医療機関の看板で「医療法人〇〇会」といった表記を目にする機会は多いのではないでしょうか。

しかし、医療法人とは具体的にどのような組織で、一般の病院やクリニックと何が違うのか、詳しく理解している方は少ないかもしれません。

今回は、そんな謎多き医療法人について、その実態を分かりやすく解説していきます。

医療法人の種類や設立条件、メリット・デメリットといった基本的な情報から、税制上の優遇措置や、医療法人ならではのトラブル、そして医療法人が担う社会的役割まで、多角的に掘り下げていきます。

医療関係者の方だけでなく、医療法人に関心をお持ちの方、これから病院やクリニックの開業を検討されている方など、ぜひ本記事を参考にしていただき、医療法人への理解を深めていただければ幸いです。

そもそも医療法人とは何か

医療法人は大きく「医療法人社団」と「医療法人財団」の2つに分類されます。

- 医療法人社団:個人の集まりによって設立

- 医療法人財団:財産の集まりによって設立

そして2007年の医療法改正以降、新規設立は出資者の権利が法人に移行される「持分なし医療法人」のみが認められています(「持分あり医療法人」の新規設立は不可)。

- "持分なし"のみ設立可能という法改正は医療法人が乗っ取られるケースに関係する重要な法改正になります。

医療法人は、株式会社や有限会社といった営利を目的とする会社とは異なり、「公益性」を重視した法人形態です。

そのため、医療法人を設立するには、都道府県知事の許可が必要となり、厳しい審査基準をクリアしなければなりません。

しかし、その性質は株式会社と似ている部分も多くあります。

医療法人の設立条件(概要)

- 医療機関を開設していること(診療所または病院)

- 常勤の医師または歯科医師が1名以上いること

- 最低資産額が定められた基準を満たしていること

- 定款・寄附行為を作成すること

- 理事3名以上、監事1名以上を選任すること

- 社員(持分あり医療法人の場合)が3名以上いること

- 都道府県知事の認可を得ること

- 非営利性を確保すること

- 医療法に定められた各種書類を提出すること

- 税務署への法人設立届出を行うこと

医療法人と個人事業の病院・クリニックでは、社会的な信用度や資金調達のしやすさ、税制上の優遇措置など、様々な違いがあります。

現在は新規での認可はされませんが”持分あり”とは会社法でいうところの自社株を所有する株式会社の経営者や合同会社の代表社員に似ている区分になるでしょう。

持分とは法人の財産所有権を主張できるかどうかの基準

持分とは法人の財産所有権を主張できるかどうかの基準

医療法人のメリットとデメリット

医療法人には、個人事業の病院・クリニックと比較して、以下のようなメリットとデメリットが存在します。

メリット:

- 相続対策が容易 資金調達がしやすい

- 社会的信用度が向上

- 経営の永続性が確保できる

- 従業員の福利厚生が充実

デメリット:

- 設立手続きが複雑

- 維持費用がかかる

- 行政の監督が厳しい

- 解散時の手続きが煩雑

医療法人化するメリットやデメリットは株式会社と類似する

医療法人化するメリットやデメリットは株式会社と類似する

税制度が特別優遇される医療法人

医療機関は、その公益性の高さから、税制面で優遇されています。個人事業の病院・クリニックでも、医療費控除や医療機器の特別償却など、様々な税制優遇措置が受けられます。

クリニックや医院などの一般診療所は社会保険診療の経費計上の優遇が高いですが、所得が増えれば高税率になる超過累進課税率であるため個人事業者と同じような税率となってしまいます。

ですので診療報酬が大きくなればなるほど、医療法人化することで税率を軽減することが可能です。

医療法人は以下のような税制上の優遇措置があります。

- 医療法人税は低税率(15%と約23%) (改訂により変動)

- 社会保険診療報酬の所得計算の特例

- 医療機器等の特別償却制度

- 事業承継税制の適用

一般法人にも適用されている税制上の優遇措置は、医療法人の経営を安定させ、医療サービスの質向上や設備投資に繋がるという観点から設けられています。

医療法人とは診療所を会社化すること

医療法人とは診療所を会社化すること

理事長でも医療法人が乗っ取られるワケ

医療法人は、理事会が最高意思決定機関となり、理事長はその代表として組織運営を担います。

一般的には、病院やクリニックの院長が理事長に就任することが多いですが、場合によっては、理事長が医療法人を「乗っ取られる」ケースも存在します。

- ケース1:理事会での多数決による解任

- ケース2:社員総会での不信任

- ケース3:親族や他の理事による経営権の争い

- ケース4:定款の不備による権限の制限

医療法人の乗っ取りは、外部のコンサルタントや投資家などが、理事会に送り込んだ人物を通じて、不当に経営権を掌握してしまうというケースが考えられます。

こういった法人の乗っ取りは一般の株式会社と同じ経緯で実現されてしまうため注意が必要です。

また、親族間で経営権を争ったり、理事長の交代を巡って内部対立が勃発するケースも少なくありません。

医療法人の乗っ取りを防ぐためには、定款で理事の選任方法や解任要件を明確化したり、外部の専門家による監査体制を導入するなどの対策が必要です。

理事長が創業者でも解任することは可能

理事長が創業者でも解任することは可能

医療法人の真の役割

医療法人化は、医師にとって、事業を安定させ、発展させていくための重要な経営戦略と言えるでしょう。

税制上の優遇措置を最大限に活用することで、資金繰りの不安を解消し、医療機器の導入や人材育成に積極的に投資できるようになります。

しかし、医療法人には事業戦略としての税制上の優遇を目的とし単なる利益追求の手段を超えた、重要な社会的役割を担っています。

- 地域住民に対して、質の高い医療を安定的に提供し続けることです。

医療法人化を通じて、経営基盤を強化し、医療体制を充実させることは、ひいては地域医療への貢献、ひいては日本の医療制度を支えることに繋がっていくと言えるでしょう。

医療が企業経営となる時代へ

医療が企業経営となる時代へ

2024.10.12 Sat

座間駅周辺の医療機関

小田急小田原線座間駅周辺の医療機関を視察

神奈川県座間市にある小田急電鉄小田原線の駅で、相対式ホーム2面2線を有する地上駅です。(参照:Wikipedia)

かつて「相武台前駅」は「座間駅」という名称でした。そのため、現在の「座間駅」が開業した当初は「新座間駅」と名付けられました。 その後、小田原急行鉄道は座間駅前に、向ヶ丘遊園に続く第二の遊園地「座間遊園」を建設する計画を立て、駅名を「座間遊園駅」に変更しました。

しかし、第二次世界大戦の勃発などにより計画は中止となり、土地取得などが行われたものの、遊園地が建設されることはありませんでした。そして1941年、駅名は「座間駅」に改称され、現在に至っているようです。 (参照:Wikipedia)

小田急電鉄の座間駅は、2022年度の1日平均乗降人員が1万7,715人で、小田急線全70駅中53位と、利用者が比較的少ない駅です。駅の周辺は比較的閑静な住宅地が広がっています。(参照:Wikipedia)

医療機関探索のポイント

街のお医者さんのクリニック探索には、ひとつの大きなコンセプトがございます。できるだけ、散策する前に駅周辺の情報やクリニックの所在地などの事前情報を極力インプットしない状態で取材します。

理由はいくつかあるのですが、まずクリニックの看板や広告の視認性のチェックと、商業圏の中での医院やクリニックの在り方や馴染み方、診療科目の傾向や周辺の住宅密集度との関係性を、実際に直接視察することでどの程度認識できるかという、医療的なマーケティング調査も兼ねているからです。

座間駅のポイント

座間駅の印象は、各駅停車駅にありがちなわりとこじんまりとした佇まいです。 海老名駅いう大きな駅の手前の駅のためかもしれませんが、駅周辺には高層ビルなどもなく落ち着いた雰囲気の印象です。

取材が通勤ラッシュ後の平日の午前中ということもあり、駅前にはほとんど人を見かけられず天気も曇天のせいもあってか、かなり静かな雰囲気でした。

クリニック医院の診療科目と数

高尾線座間駅周辺のクリニック医院の診療科目別の所在数をまとめました。

- 総合病院

- 0

- 内科

- 2

- 精神科

- 0

- 神経科

- 0

- 神経内科

- 0

- 呼吸器科

- 0

- 消化器科

- 0

- 胃腸科

- 0

- 循環器科

- 0

- 小児科

- 0

- 外科

- 0

- 整形外科

- 1

- 形成外科

- 0

- 美容外科

- 0

- 脳神経外科

- 0

- 呼吸器外科

- 0

- 心臓血管外科

- 0

- 小児外科

- 0

- 皮膚泌尿器科

- 0

- 皮膚科

- 0

- 泌尿器科

- 0

- 性病科

- 0

- 肛門科

- 0

- 産婦人科

- 0

- 産科

- 0

- 婦人科

- 0

- 眼科

- 1

- 耳鼻咽喉科

- 1

- 気管食道科

- 0

- 放射線科

- 0

- 麻酔科

- 0

- 心療内科

- 1

- アレルギー科

- 0

- リウマチ科

- 0

- リハビリテーション科

- 1

- 歯科

- 4

- 小児歯科

- 0

- 矯正歯科

- 0

- 口腔外科

- 0

- 整骨院

- 0

- 接骨院

- 1

- 鍼灸院

- 0

※厚生労働省:レセプト電算処理システム用診療科コードに準拠

落ち着いて静かな雰囲気(平日午前中)

基本の散策

今回の取材は各駅停車駅ということもあり、のんびりと電車の乗り継ぎにより現地に赴いてもよさそうでしたが、時間調整や移動利点なども考慮して、やはり自動車移動での取材となりました。

駅前のパーキングはいくつかありましたが、丁度買い物をする必要があったため小田急マルシェ座間に併設されたタイムズのパーキングに停車させてもらいました。駐車料金はいくら以上買い物をすると○時間駐車料金無料の歩合制コインパーキングシステムです。 駐車場自体はTIMESが運営しており、小田急マルシェ内店舗で買い物をすると買い物金額によって駐車料金が割り引かれます。

駅前には観光協会の案内所があったため視察を兼ねて訪問させていただきました。担当の方に軽く挨拶をしていくつかパンフレットをいただきましたが、多くの駅にある観光協会の事務所というのは、すごく謎を感じる場所でもあります。

基本取材目的で訪れることが多いため一度も案内を受けたことがないが、おそらく観光協会の人に相談すれば最適な観光プランが知れるだろうと、いつもいつも思っているのである。

一度でいいから聞いてみたいお薦め観光ガイド

座間駅周辺の様子

駅東口周辺は小さいロータリーとなっており、自動車やバイクのコインパーキングがいくつかあります。 駅前にはシックな建造デザインの小田急マルシェ座間が鎮座しており、1階部はスーパーのOdakyuOX、2階部はスーパードラッグストアCREATEがあり、日常生活には困らないでしょう。 そのほか飲食店やクリニックが連なる小モールにテナントインしています。

東口の周辺は勾配のある比較的狭い道路が曲がりながら踏切前で合流しており、夕方などは軽く渋滞することが容易に予想されました。

3~4軒ほどテナントが並ぶ小モールに歯科医院がありました。

そこから斜めの勾配のある商店が連なる道路を上がってみました。商店がいくつか並ぶ勾配の道路沿いには医療機関が見つかりませんでしたが、もう一つ別の方の道路を上ると、歯科医院を発見。

このようなこじんまりした駅でも歯科医院は安定の存在感です。

これはいける!短年の取材者の勘がそう言っているようでした。さらに勾配のきつくなる住宅街に足を踏み入れることにしました。

電柱広告にはしっかりと外科・整形外科クリニックの電柱看板広告を発見します。矢印は坂道の上を指しています。

天の思し召しであろうと信じ、登山がとても苦手な私は二足歩行ロボットのようにシステマチックに急こう配で歩みを続けます。

ところが、この後事態は思いもよらぬ展開を迎えます。

電柱広告の効果はいかほどなのか

ほんの数分間の登山活動

私は、街医者探索の短年取材者としての感を信じ、クリニックの電柱広告の発見に狂喜乱舞し、勾配がかなりきついその坂道を、曇天の中汗をハンカチーフで拭いながら、いっぽいっぽその歩みをしっかりと着実に、二足歩行者としての尊厳を持ちながら勇猛に進みました。

しかし、行けども行けども整形外科が見つかりません。思わず後ろを振り返ると、ちょっとした標高まで到達していた自分に感動すら覚えます。

見つからない。時間にして2分ぐらいだろうか。どれだけ勾配を制覇しようと整形外科が見つからない。

- 過去は決して振り返らない、チャンスの神さまに後ろ髪はない

そんな即席座右の銘を胸に刻んだ取材者である私は、恐る恐る再度後ろを振り返ったのです。

- 「絶景かな」

私の心が折れる音を聞いたとき、きびすを返した二足歩行は急こう配の坂道をゆるやかに、そう重力に抗うことなく元来た方角へ戻り始めていたのです。

- 衝撃の展開パノラマビューの先にあるもの

おや?

戻り道の電柱広告の後ろ側にはさっきと同じ整形外科の看板があります。驚くことに矢印は右旋回でUターンを促す記号が記載されておるではありませんか。

いやだからその記号わからんて。

電柱広告の矢印で結局は袋小路に辿りつく

座間東口駅前の医療機関

駅前の低階層ビルには安定の複数クリニックがありました。

3軒目の歯科医院と内科クリニックです。

東口駅前の医療機関はこれでほとんど目につくところは終わりのようでした。 西口側はほとんど住宅と道路しかなさそうでしたが、踏切の向う側に予想外の収穫が視界に飛び込んでまいりました。

整形外科と内科と、そしてメンタルクリニックと調剤薬局です。

駅前の規模感からメンタルクリニックは意外でしたが、もしかすると少し離れたところにキャンプ座間が鎮座しているので、飛行機のジェットエンジンの音で深刻な悩みを抱えられている方がいらっしゃるのかもしれません。

背後に気配を感じて振り返ると、そこには廃ビルのような建物がありました。 時代を感じさせる喫茶店の跡地でしょうか。街のクリニック探索では、街の医療機関だけでなく、街中の移り変わりや時代の面影を目撃することも多いため、今の日本の状況や医療機関とのリレーションを考える上でも、とても趣深く参考になることが多いです。

西口を出たところには座間ふるさとマップがお出迎え。

キャンプ座間まで散策してみようかと考えましたが、どうやり地理的にはかなり離れているようで、車での移動時に視察してみようかと考えました。

キャンプ座間は、神奈川県座間市と相模原市にまたがる在日米軍の基地です。 広大な敷地を誇り、陸軍基地としては極東最大級で司令部機能やヘリコプター飛行場、兵舎、病院などが置かれ、日米安全保障体制において重要な役割を担っています。

少し歩いたところに耳鼻咽喉科と眼科を発見します。 調剤薬局も併設されており、クリニックビルというよりは、ダブルライセンスの方か、親類関係の複数の医師の方が経営されているような印象です。

すぐ先には中層のマンションがありますので、この辺一帯は独占医療市場になっているかもしれません。 さすがにクリニックの気配はなくなってきたので、駅方面へ戻りながら歩を進めると接骨院を発見します。

さらに安定の歯科医院を発見します。

駅前の規模感や乗降者数からいうと、少し歯科医院の過密度は高い印象を受けました。 さすがにここから先には医療機関臭はしなかったのでパーキングへ戻り、帰り道のついでにキャンプ座間へ向かいます。

座間駅からキャンプ座間は距離がある

邂逅・キャンプ座間

せっかくの座間駅取材ですから、キャンプ座間の基地を少しでも記録に残そうと車で移動しました。 キャンプ座間の大きな看板が見えたので、直線道路を右折して近づいてみようかと考えました。

- ところがつぎの瞬間、自身の危機管理能力の低さに衝撃を受けました。

そのまま右折してしまうと、もうそれは基地の入り口ゲートに直結しているわけです。 料金所みたいなところに軍服を着た方がいらっしゃいます。

あたりには車を止められる場所もありませんので写真撮影すらできず、なにもなかったかのようにキャンプ座間の正面ゲート前をただただシンプルに素通りしたという事実だけが記憶に刻みこまれたのです。

なんかもやもやした午前の部の取材活動でしたが、おそらくキャンプ座間の基地内に専用の医療施設が完備されており、自衛隊と米軍はそれぞれ別々の医療機関で診療を受けるのだろうか、などという妄想を膨らませながら帰路につきました。

キャンプ座間についても医療機関に関連付けることで、今回の医療機関探索の取材活動を上手く曖昧なままに〆ることができたことでとても安堵したわけであります。

キャンプ座間は軍事基地です

2024.04.18 Thu

[後編] 医療AIによる衝撃のオンライン無人クリニック診療の近未来

![[後編] 医療AIによる衝撃のオンライン無人クリニック診療の近未来のイメージ](https://doktornet.wiing-wsc.com/wp-content/uploads/2024/04/pic_sor_hom24.jpg)

第四次産業革命とAI制機械工業

AIとロボティクスが切り開く新たな医療業界

第四次産業革命の波は、AI制御の機械工業によって製造業だけでなくあらゆる業態の未来を塗り替えていきます。

自動化とデータ交換技術が組み合わさり、生産性の向上とコスト削減を実現しています。AIの進化は、機械の自己学習能力を高め、人間の介入を最小限に抑えることで、より複雑な作業を可能にしています。 この変革は、労働市場に新たなスキルセットを要求し、教育システムにも影響を及ぼすでしょう。

第四次産業革命の到来により、製造業だけにとどまらず、抜本的な生産や労働に対する大きな変革の時代を迎えています。 AIやIoTなどの先端技術を活用した、AI制機械工業と呼ばれる新たな製造方式が注目されています。

AI制機械工業は、従来の大量生産型の製造業とは異なり、柔軟性と高度な自動化を実現することで、製造業の効率化と高度化を可能にします。

AI制機械工業がもたらす変化

柔軟性と高度な自動化

AI制機械工業の特徴は、以下の3つが挙げられます。

- 柔軟性: 顧客のニーズに合わせて、少量多品種生産を実現

- 高度な自動化: AIやロボットを活用し、人手不足や労働災害の課題を解決

- データ分析: 製造データを活用し、生産効率の向上や品質管理の強化

製造業の活性化と競争力強化

AI制機械工業の導入により、製造業は以下のようなメリットを得ることができます。

- 生産効率の向上: AIやロボットによる自動化により、生産時間を短縮し、コスト削減を実現

- 品質の向上: データ分析に基づいた品質管理により、不良品の削減と顧客満足度の向上

- 新製品開発の迅速化: AIを活用した設計・開発により、新製品開発の迅速化を実現

- 人材不足の解消: AIやロボットによる自動化により、人手不足の課題を解決

- 労働災害の減少: 人が危険な作業を行う必要が減るため、労働災害の減少

導入コストと人材育成

AI制機械工業の導入には、以下のような課題があります。

- 導入コスト: AIやロボットなどの設備投資に高額な費用がかかる

- 人材育成: AIやロボットを操作・管理できる人材が必要

これらの課題を克服するためには、政府や企業による支援が必要となります。

社会の未来を拓く革新的な技術

AI制機械工業は、製造業の未来を拓く革新的な技術です。AI制機械工業のさらなる発展により、製造業だけにとどまらず、全産業が効率化・高度化し、競争力を強化していくことが期待されます。

それは、生産や製造にかかわる分野だけでなく、育児や教育、コンサルティングから医療やヘルスケアに関する人の社会生活全般に直接的に大きな影響を与える時代はすぐそこだといっても良いでしょう。

すでに欧米ではAIによる臨床試用がはじまっており、一部のAI診療が実際に導入されています。 さらに再生医療分野では応用研究から産業化が進んでおり、他方では脳波をデジタル映像化する技術開発など、医療分野においてはデジタル化なしには対処できない技術革新が日々進行しています。

情報源:脳で想像したものと「同じ意味」の画像を表示 - ResOU [大阪大学]

情報源:企業視点からの再生医療の現状課題と 解決への道筋[首相官邸]

日本においても本格的な医療AIの導入については慎重に推し進める蓋然性がありますが、2022年4月より「人工知能技術(AI)を用いた画像診断補助に対する加算(単純・コンピュータ断層撮影)」保険適用が決定したことで、医療AIによって医療の現場が抱えるたくさんの問題が解消される可能性は日々高まってきています。

情報源:保健医療分野におけるAI開発の方向性について[厚労省]

情報源:医療AIとは? [産総研]

-

Newton別冊『ゼロからわかる人工知能』 Kindle版

人工知能が賢いのは,「ディープラーニング」,「機械学習」といった画期的な学習方法を使って,大量のデータから,ものの特徴や概念を学習できるためです。その活躍の場は病院での診断補助,自動運転,道路や橋などのインフラの劣化・損傷の検出など,私たちの命にかかわる領域にもおよんでいます。

オンライン診療が可能にする無人クリニック

テレヘルスの拡大と医療アプローチの革新

オンライン診療の普及は、無人クリニックという新しい医療サービスモデルを可能にしています。

一般診療においては、遠隔地や医療資源が不足している地域でも、専門医の診断を受けられるようになります。 このシステムは、患者の待ち時間を削減し、医療サービスの効率化を図る一方で、セキュリティとプライバシーの保護が新たな課題として浮上しています。

オンライン診療が可能にする無人クリニック

近年、オンライン診療の普及により、医療のあり方が大きく変化しています。 オンライン診療を活用したクリニックは、医療アクセスの向上と医療従事者の負担軽減を実現する革新的な医療サービスです。

緊急性のない症状や定期診察などはオンライン診察が利用され、処方せんの発行から診療予約までスマートフォンを経由して完結することができます。

さらには、治療を行う診療所はシェアリングされる設備集約型に移行されていき、医師は時間や場所を選ばず予約のある時だけオンライン診療を行うことが可能になります。

そして、医療AIや医療アプリなどの本格的な導入にともない、それらの簡単な診療はAIアプリとAI医師のリレーションによる自動定期診断が可能になり、クリニックは存在してもバーチャル医院である無人クリニックの医院運営も決して不可能ではないでしょう。

無人クリニックと反比例する医療費負担額

患者と医療従事者双方にメリット

無人クリニックの特徴と導入によるメリットは以下のように推察されます。

- 時間・場所を選ばない: 24時間365日、自宅や職場などからオンライン診療を受けられる

- 医療アクセスの向上: 通院が難しい患者や、医療従事者不足の地域でも医療を受けられる

- 医療従事者の負担軽減: 軽症患者の診療をオンラインで行うことで、医療従事者の負担を軽減

- 患者: 通院時間や交通費の削減、プライバシーの保護

- 医療従事者: 軽症患者の診療を効率化し、専門性の高い診療に集中できる

診療の質と患者の不安

ただし無人クリニックが導入される場合に以下のような課題があります。

- 診療の質: オンライン診療では、患者の身体を直接診察できないため、診療の質が低下する可能性がある

- 患者の不安: オンライン診療に慣れていない患者は、不安を感じる可能性がある

これらの課題を克服するためにはオンライン診療の技術開発と、患者への丁寧な説明が必要となりますが、従来の診療方式に慣れ親しんだ年代層でなければすぐに浸透していくことが考えられます。

生まれた時から身の回りにIoT機器が溢れている世代で、はじめからオンライン診療システムが標準の診察スタイルの世代であれば、ほぼ抵抗なく成立するに違いありません。

緊急性や重大なリスクが予想される場合のみ外来診療や往診を受ける医療体制に適応する世代層が増加すればするほど、医療費の増大も反比例して軽減されていくことはほぼ間違いないといえます。

そして、それには医療従事者や医療機関を保護するために、医療関係者への適度なベーシックインカムのような法制度整備があわせて必要であることも付け加えておくべきでしょう。

医療の未来を拓く革新的なサービス

無人クリニックは、医療の未来を拓く革新的なサービスです。無人クリニックの現実化と発展により、医療はより便利で質の高いものへと進化していくことが期待されます。

すでに道路や鉄道、スーパーやコンビニなど、私たちの日常生活の導線には、それまで人間のしていた業務を多くの無人デジタル機器が対応しています。

レジのカゴを読み取るだけで会計がすむレジも登場しており、人間が全く不要とはならないまでも、どんどん現場に投下される人員は少なくなっています。

前章でも紹介した医療AIと画期的な診療アプリや診療キッドの開発により、従来は概念化されていた医療機関の診療フローは激変し、医療リソースをより効率よく、必要な患者や新しい医療技術のために利用することが可能になるのではないでしょうか。

そして、我が国における医療費や介護費の増大と負担を改善して、人口の半数近くの人々が高齢者となる2050年以降の生産労働世代の租税負担を軽減していくことが可能になるのは間違いありません。

ディタッチャブル・クラウド・オブジェクトオリエンテッド(DCOO)医療AI時代の必然性

ディタッチャブル・クラウド・オブジェクトオリエンテッド(DCOO)医療AI時代の必然性

進撃するAI診療と統廃合される診療所

医療AIの台頭と医療機関の再編成

AI技術の進歩やオンライン診療の浸透により、診療所自体の役割は大きく変わる可能性があります。

医療AIによる診断支援システムは、医師の判断を補助し、より正確で迅速な治療を可能にしています。 相対的に従来のような疾患にともなう診療科目の相違や医療費負担は大きく軽減されることが想定されます。

これにより医師充足率や医師一人当たりの患者数は軽減されますが、治療設備を備えた診療所以外の統廃合が進むことで、地域医療におけるサービスの均一化や医療従事者の役割の大きな変革が起こり得ます。

さらに近年、医療従事者の過度な勤務実態や理不尽な事件に巻き込まれている現実も表面化してきていて、医療従事者の労働時間や対人におけるリスクがかなり軽減されていくことが予測されます。

それでも、従来の医療サービスの質の向上とコスト削減をもたらす一方で、各地域コミュニティに与える影響についても考慮する必要がありますが、増大する医療費負担と後期高齢者層の人口比率を考慮すると避けられない選択肢となっています。

現実的に医療AI技術の進歩によりAI診療分野は急速に発展しています。

AI診療は、従来の医師による診療とは異なり、AIが患者の症状を分析し、診断や治療方針を提示するものです。 AI診療は、医療アクセスの向上と医療従事者の負担軽減を実現する革新的な技術として期待されています。

参考:第1章 医療法人経営統合の背景 - [厚労省]

進撃する医療AIによる業界の再構築

高度なAI診断精度と迅速な対応

AI診療の特徴と導入によるメリットには以下のような点が上げられます。

- 高度な診断精度: AIは膨大な医療データを学習し、高度な診断精度を実現

- 迅速な対応: 24時間365日、迅速に診断や治療方針を提示

- 医療アクセスの向上: 通院が難しい患者や、医療従事者不足の地域でも医療を受けられる

- 患者: 通院時間や交通費の削減、プライバシーの保護、迅速な診断と治療

- 医療従事者: 軽症患者の診療を効率化し、専門性の高い診療に集中できる、医療従事者不足の解消

AI診療の導入により、患者と医療従事者双方にメリットがある反面、以下のような課題があります。

- 医療倫理: AIによる診断や治療に倫理的な問題が生じる可能性がある

- 患者の不安: AI診療に慣れていない患者は、不安を感じる可能性がある

これらの課題を克服するためには社会的な情勢の変化はもとより、AI診療の倫理指針の策定と患者への丁寧な説明が必要となります。

医療体制の再構築

これら複数の理由からも、医療AIやAI診療の普及は、診療所の統廃合を加速させる可能性があります。 AIが軽症患者の診療を担うようになると、多くの診療所はオンラインの無人クリニックで十分になり、従来のように多数の診療所や病院が必要とされなくなる可能性があります。

さらに、人口減少や高齢化層の増大だけでなく、税負担や物価高の影響で地域の工場や大学が移転したり閉鎖されたりする速度も上昇するため、外来患者として想定していた潜在的な患者母数が急激に変化する地方自治体はもはや少なくありません。

参考:第2節 人口減少が地方のまち・生活に与える影響 [国交省]

それでも、一方では専門性の高い医療を提供する診療所は対人型の診療がますます重要になっていくという二極化に向けて医療AIは突き進んでいくことが予測されます。

そしてAI診療と診療所の統廃合により、医療体制の再構築が必要となることで、地域医療も変革が訪れるはずです。 そのような情勢下で地域医療を活性化するためには、以下の取り組みが重要となります。

- オンライン診療の普及: オンライン診療を活用し、医療アクセスの向上を図る

- 専門医療機関の整備: 専門性の高い医療を提供できる医療機関を整備

- 医療従事者の育成: AI診療時代に対応できる医療従事者を育成

患者中心の効率的な医療体制

AI診療と診療所の統廃合により、医療体制は大きく変化していくことが予想されます。

医療の理想的な未来は、医療費負担が軽減された状態で患者中心の効率的な医療体制を構築することです。 そのためには、AI技術の活用、医療体制の再構築、そして医療AIもオペレーションできる医療従事者の育成が必要となります。

また医療費負担率や増税、物価高などのさまざまな要因で、将来的に高齢者層がセルフヘルスケアに熱心になり健康寿命を伸ばすことになると、医療AIによって効率化された医療機関は、さらに従来型の診療スタイルから変化を余儀なくされる可能性があるといえるでしょう。

数年間で大きく変動することはありませんが、まずは2050年までに日本国民へのセルフヘルスケアの浸透の度合いによっては、医療AIが大きく現在の医療現場に介入することを遅らせることができるかもしれません。

国民医療費負担を食い止めるのは医療AIとセルフヘルスケア

国民医療費負担を食い止めるのは医療AIとセルフヘルスケア

-

心と体のあらゆる不具合を最先端医学でみるみる解決 ドクターハッシー流 すぐ元気MAXになれる61の科学的法則 Kindle版

寝ても取れない疲れ、PCやスマホの見過ぎで疲れた眼、ストレスからくる自律神経の乱れ……。人気ユーチューバーの内科医・ハッシーが現代人の悩みに効く技を惜しみなく公開!

2024.04.17 Wed

[中編] 医療AIによる衝撃のオンライン無人クリニック診療の近未来

![[中編] 医療AIによる衝撃のオンライン無人クリニック診療の近未来のイメージ](https://doktornet.wiing-wsc.com/wp-content/uploads/2024/04/pic_sor_hom23.jpg)

第2次ベビーブーム世代による医療構造の変革

2040年不可避の第2次ベビーブーム世代の波紋

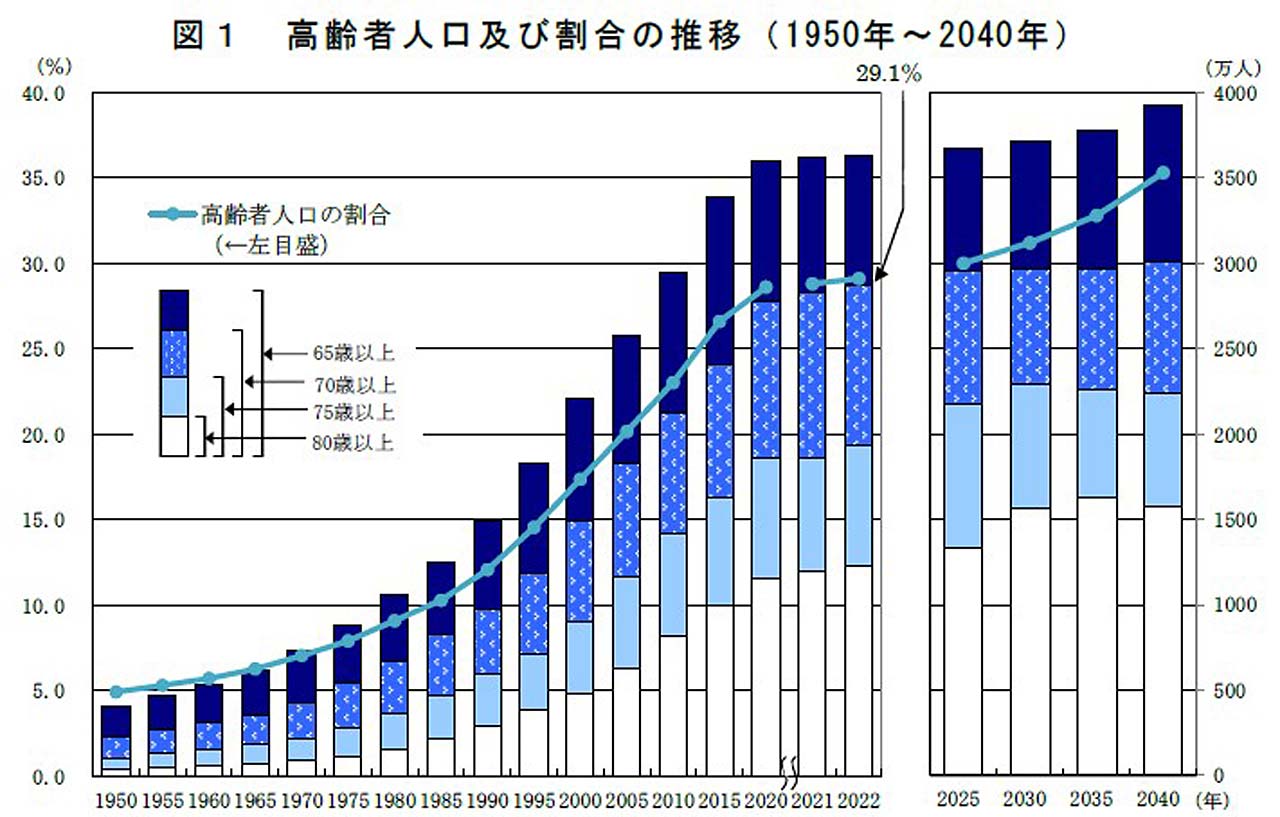

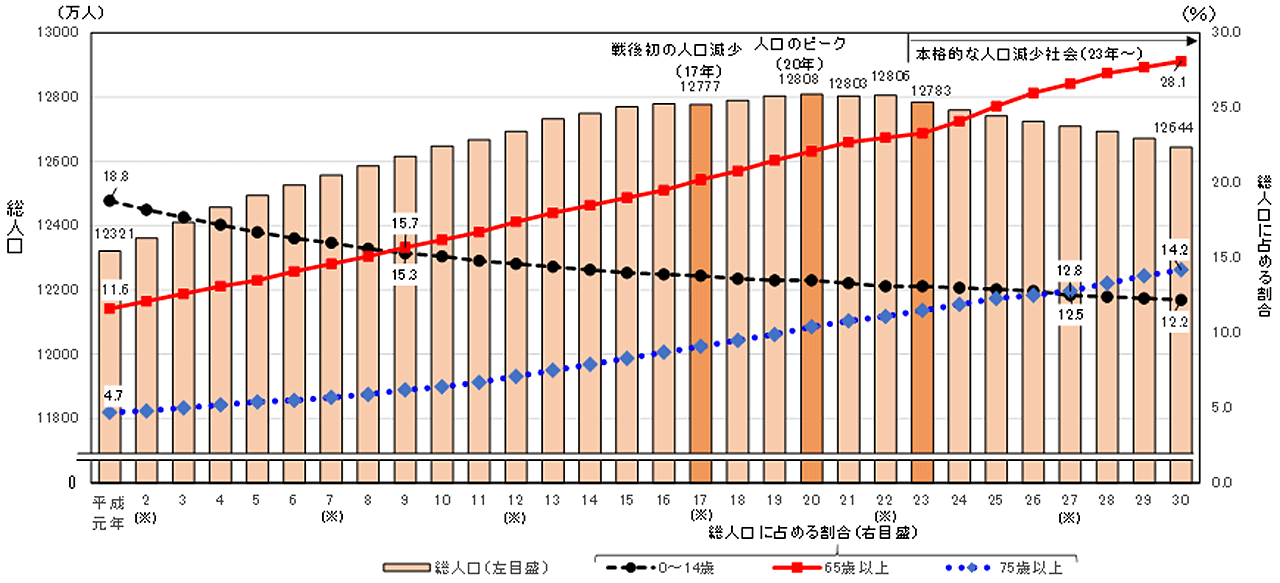

2025年には、団塊の世代(1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となります。

年金制度や医療制度は、高齢者数の急増に対応しきれなくなり、大きな負担がかかることが予想されており、特に、医療・介護人材の確保や、医療体制、年金制度の維持が困難になることも大きな課題となっています。

さらに団塊世代の子供世代である第2次ベビーブーム世代も体力減退や大病にも罹りやすい50代を迎えますが、さらに2040年にはこの世代のほとんどが高齢者層へ推移することになります。

2040年以降は団塊世代から第2次ベビーブームまでの出生率の特別に高い世代が高齢者層になり、医療費の負担が日本史上最大の時期にさしかかることが確実視されます。

情報源:人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)[総務省統計局]

すでに2021年度には後期高齢者の窓口負担割合の法律改正が行われ、2022年度10月より一定所得を条件に75歳以上の後期高齢者であっても、それまでの負担率1割から2割負担に引き上げられています。

団塊世代や第2次ベビーブーム世代の高齢者層への移行による医療費の増大だけでなく、生産労働人口の減少という逆進性の高負荷状態はほぼ間違いなく訪れる近未来です。

現在の医療体勢や構造が現状のまま維持することはきわめて困難であり、今後25年間で医療制度だけでなく、日本の社会構造は2050年までには大きな構造改革と変容を遂げていることは、ほぼほぼ間違いないといえるでしょう。

それは高齢者層の窓口負担率の割合だけでなく、生産年齢人口に対しても法律改正が見込まれるのは、医療費や租税収などが四則演算的にある程度算出されてしまうからです。

ただし、窓口負担率の増加はセルフメディケーション意識の変革や、診療費負担を抑えるためのオンライン診療や医療保険適用アプリの増加を促し、高齢者層だけでなく国民全体が健康維持に対する生活習慣の改善や、医療に対しての従来の依存度に大きな変化や影響を与えることは間違いないといえるかもしれません。

-

人口減少社会のデザイン Kindle版

「都市集中型」か、「地方分散型」か。 地方への人口分散→格差縮小・幸福感増大→財政は悪化? 2050年、日本は持続可能か? 「日立京大ラボ」のAIが導き出した未来シナリオと選択とは。

ベビーブーム世代が高齢者層になり起きる社会変革

労働力人口の減少

労働力人口の減少は、経済成長にも大きな影響を与える可能性があります。労働市場の縮小、賃金停滞、そして経済全体の活性化の停滞などが懸念されます。

新たな価値観とライフスタイルの創造

第2次ベビーブーム世代高齢者層化の到来期以降は、単に社会保障制度や経済に影響を与えるだけでなく、社会構造全体に大きな変革をもたらす可能性があります。多様な価値観やライフスタイルが認められる社会へと変化していくことが期待されます。

世代間の協働と新たな社会システムの構築

2025年問題を乗り越え、持続可能な社会を実現するためには、世代間の協働と新たな社会システムの構築が不可欠です。高齢者と現役世代が互いに支え合い、社会全体で課題解決に取り組んでいく必要があります。

ベビーブーマーの退職波と社会変革

そして、第2次ベビーブーム世代が退職期を迎えることで、労働市場、消費動向、さらには社会の価値観にも大きな変化が起こります。彼らの退職は、新たな労働力の需要を生み出し、若年層のキャリア機会を拡大する一方で、年金制度や医療サービスに対する負担も増大させるでしょう。 この世代交代は、社会全体の構造変革を促す契機となることは間違いないはずです。

膨張し続ける国民医療負担額

医療負担増大の背後にある真実

国民医療負担額の上昇は、多くの国民にとって深刻な問題です。

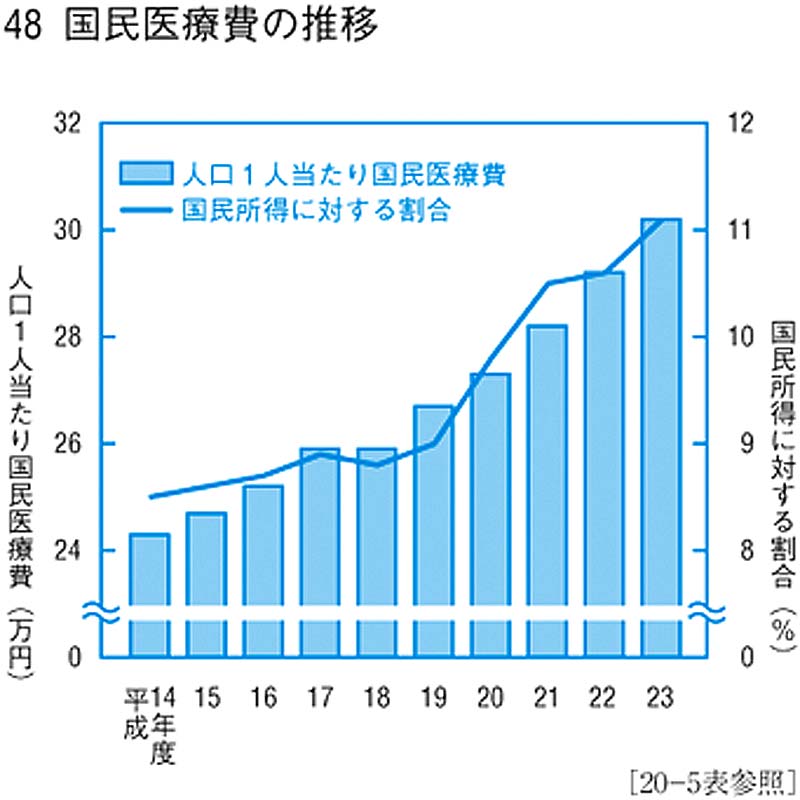

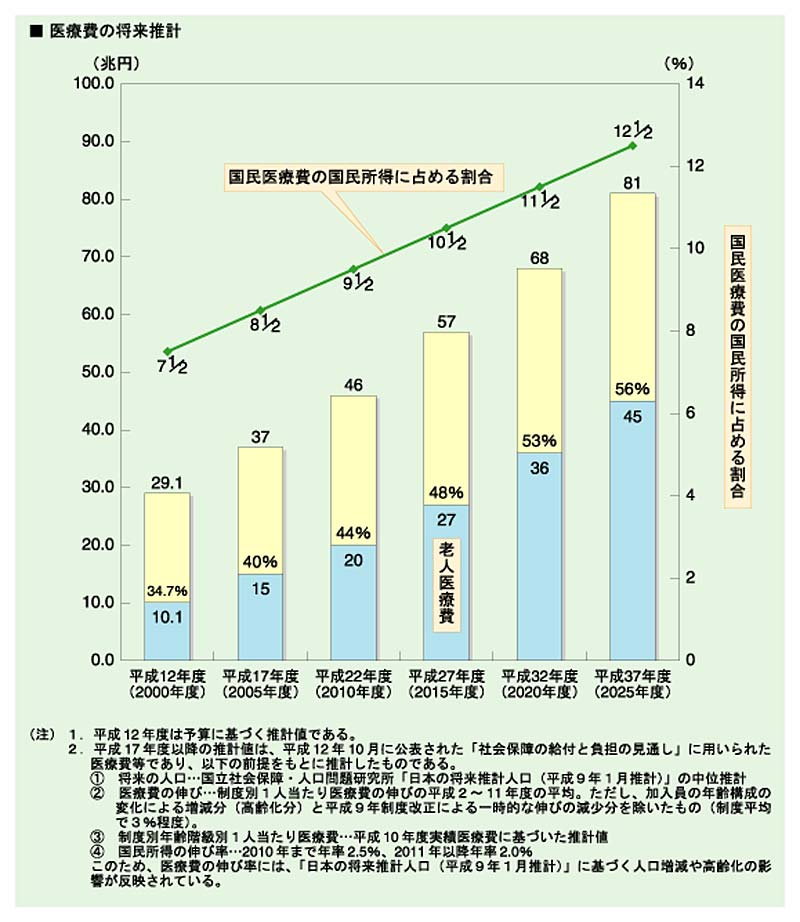

引用:48 国民医療費の推移[総務省統計局]

この増大は、高齢化社会の進行、新しい医療技術の導入コスト、そして慢性疾患の増加によるものです。

これに対処するためには、医療制度の改革、費用対効果の高い治療法の選択、そして国民一人ひとりの健康管理の意識向上が必然的に求められています。

医療機関のリソース効率化と患者負担の軽減のために、かなりの医療機関や施設においてオンライン予約システムが採用され実際に導入されています。

一方で、在宅患者訪問診療料の件数の推移は2006年には198,166件だったのに対して、2020年には4倍以上の831,080件へと大幅に増加しており、今後も増え続けることが予測されております。

在宅医療の目立つ増加は、オンライン診療の普及だけでなく保険適用を目論んだ医療アプリも一般企業からいくつかリリースされており、これらは在宅医療の件数増加の推移から推察してみても、在宅ヘルスケアのトレンドからさらに増加していくことが予測されます。

情報源:在宅医療の現状について[厚労省]

-

超高齢社会の「困った」を減らす課題解決ビジネスの作り方 Kindle版

超高齢社会突入に由来する問題が山積みの日本。 医療、介護、年金、コミュニティ、買い物難民、特殊詐欺、 ゴミ屋敷、自動車事故、就労、貧困……多岐にわたる問題には、 「ビジネス視点」による持続可能な対策が必要です。

国民医療費負担額の膨張による影響

膨らむ医療費と国民負担の増加

日本の国民医療負担額は、近年上昇の一途を辿っており、2023年には過去最高の44兆円を超えました。これは、国民一人当たり約35万円の負担金となる計算です。医療費の増加は、高齢化社会の進展と医療技術の高度化が主な原因とされています。

医療費増加の要因

高齢化社会の進展により、医療を必要とする高齢者が増えています。また、医療技術の高度化により、医療費が高額化する傾向があります。特に、がん治療や新薬など、高額な治療法の開発が進んでいます。

家計への圧迫と社会格差の拡大

国民医療負担額の増加は、国民の生活に大きな負担となっています。特に、低所得者層にとっては、医療費の支払いすら困難な状況に陥るケースも少なくありません。また、医療費負担の格差は、社会格差の拡大にもつながりかねません。

医療費抑制と財源確保

国民医療負担額の増加を抑制し、持続可能な医療制度を実現するためには、医療費抑制と財源確保の両面からの取り組みが必要です。医療費抑制については、ジェネリック医薬品の利用促進や医療従事者の働き方改革などが考えられます。一方、財源確保については、消費税増税や社会保険料の引き上げなどが議論されています。

患者中心の効率的な医療体制の構築

単に医療費を抑制するだけでなく、患者中心の効率的な医療体制を構築することも重要です。具体的には、病床数の適正化、医療従事者の育成、そして情報化の推進などが考えられます。

健康増進と医療費削減への取り組み

国民一人ひとりが、日頃から健康増進に努め、医療費の無駄遣いを控えることも重要です。生活習慣の改善、定期的な健康診断の受診、そして適切な医療サービスの利用など、様々な取り組みを通じて、医療費削減に貢献することができます。

持続可能な医療制度と健康寿命への取り組み

国民医療負担額の増加という課題を克服し、持続可能な医療制度を実現することは、高齢化社会の未来を築く上で不可欠です。医療従事者、行政、そして国民一人ひとりが協力し、患者中心の効率的な医療体制を構築していくことが重要となります。

さらには健康寿命を伸ばすことが医療インフラの負担や国民医療費額負担を大幅に軽減することになります。

これら複数の要因からも在宅医療の需要やオンライン診療、医療系アプリの開発や導入だけでなく、健康寿命の引き上げを目的としたセルフヘルスケアの意識改革も波及し、医療機関への依存心理に大きな変化をもたらし一般化することが見込まれます。

他方では、すでに訪問介護事業者数は近年増加しており、いわゆる医療保険適用の訪問看護ステーションは2002年には4,550ヵ所であったにもかかわらず2020年時点には11,612ヵ所にまで急増している。

さらに訪問看護利用者数の推移をみても2001年に医療保険の訪問介護利用者数は48,872人から2019年には5.9倍の288,795人にまで大きく増加。

情報源:在宅医療の現状について[厚労省]

とはいえ、従来型の診療所における外来診療は急激になくなることはありません。

しかしながら、高齢者層の増加により在宅診療やオンライン診療は一般的になり、家庭内診療キッドの開発や医療アプリや診察アプリの開発と保険適用、医療費や社会保険料を含む横断的な増税など複合的な理由により、従来型の診察スタイルの維持が大きく変容する時代はわりと早くに訪れるかもしれません。

社会自体がクラウド化やオブジェクト指向化が進んでおり、医療制度も医療機関が一体型の概念でなく、セルフヘルスケアや医療機関においても、DCOOによるいつでも医療技術やヘルスケア対策の部分的な入れ替え可能な状態が、医療制度を持続可能にするデフォルトスタンダードになる日も遠くない未来であると推察できます。

参考:DCOO(ディーク―)とは [WIING WSC 合同会社]

ディタッチャブル・クラウド・オブジェクトオリエンテッド(DCOO)医療

ディタッチャブル・クラウド・オブジェクトオリエンテッド(DCOO)医療

2024.04.16 Tue

[前編] 医療AIによる衝撃のオンライン無人クリニック診療の近未来

![[前編] 医療AIによる衝撃のオンライン無人クリニック診療の近未来のイメージ](https://doktornet.wiing-wsc.com/wp-content/uploads/2024/04/pic_sor_hom22.jpg)

高齢化社会がもたらす新しいヘルスケア時代

日本の医療は技術や治療費、皆保険制度や医療費負担の割合など、どの点においても世界で最もすぐれた医療システムの一つであるといえます。

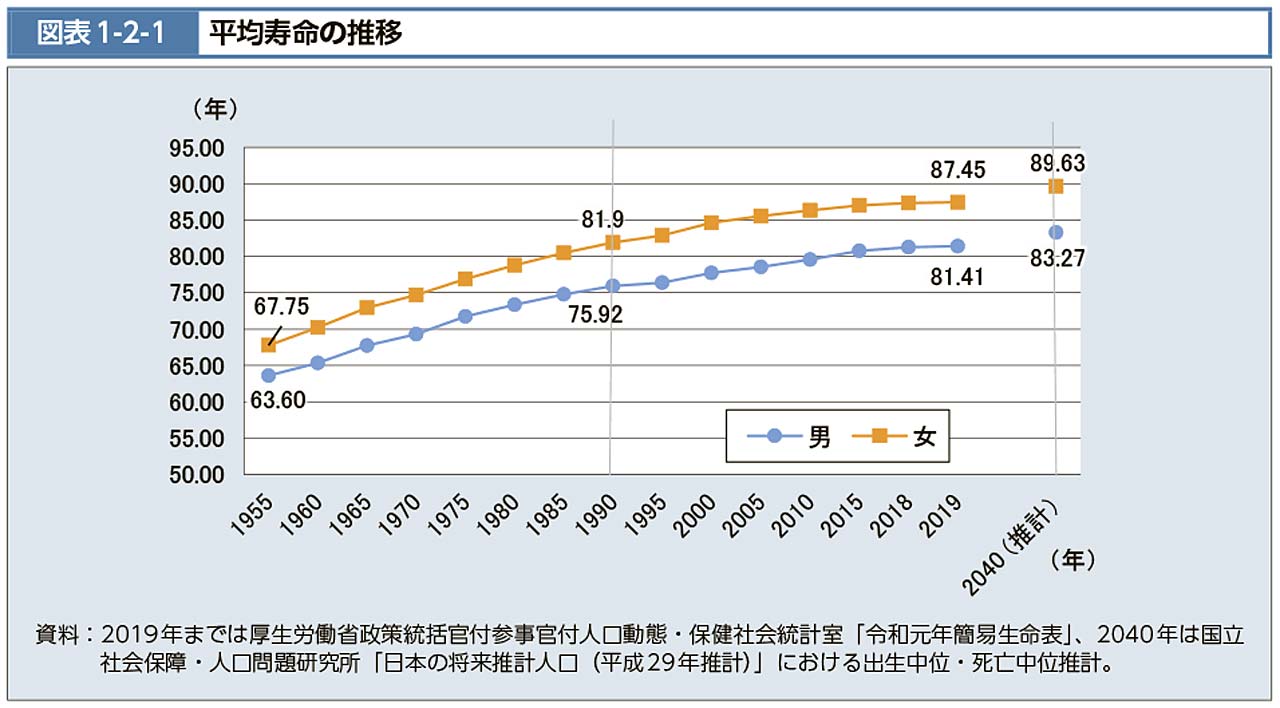

近年は、優れた医療制度のためか日本人の平均寿命は年々伸び続け、WHO(世界保健機関)が発表した2023年版の世界保健統計によると世界一の長寿国(男性のみは2位)とデータ公開がされております。

厚生労働省の推計によると、日本人の平均寿命は今後も伸び続け、2040年には86.45歳になると推計されています。

ところが2023年度世界の最長寿国日本は、その優れた医療インフラシステムとアンバランスな人口ピラミッドの影響で、医療費負担額の著しい増加による社会保障費の膨張という、大きな課題に直面しています。

婚姻率の低下や晩婚化、かかる生活費負担や教育費の負担増の一方で、社会保障費用の負担はさらに増加しており、今後も出生率は低下していく可能性が高いことも要因の一つといえます。

現在の医療制度の維持が困難であることはかなり以前から議論されており、近年は医療AIやIoT機器を利用した介護ロボットなどが本格的に普及していくことが現実的になってきています。

DOKTOR noteでは最新のAIテクノロジーがどのように医療業界を変革し、無人クリニックとオンライン診療がどのように医療のメインストリームとなっていくかを探ります。

AIとネット技術の組み合わせによる無人クリニック診療は、24時間365日、患者のために稼働できます。

一方、オンライン診療は、地理的な制約や多くの物理的制限を超えて医療を提供し、医師と患者の間のコミュニケーションだけでなく、従来多くの人が描いていた医療のあり方を革新します。

これらの進歩はまだまだリスクヘッジが必要であるものの、医療のアクセシビリティを向上させ、患者の治療結果を改善するきわめて高い可能性があります。

ただし、これらの変革がもたらす近未来の衝撃は、私たちが想像するよりも早期に実社会に導入されるかもしれません。

従来型のセルフヘルスケアや医療に関するフォーマライズされた概念に慣れ親しんだ私たちは、予想よりも遥かに早く実現されるであろう医療革命をどのように受け入れ、適応していくべきでしょうか。

また、どうしてそのような医療の変革が前倒しで推進されるかの理由や原因について、今回のDOKTOR noteでは探求してみます。

新しいヘルスケア概念が確立されるべく近未来に対して、柔軟に可能性を探り一緒に推察してみましょう。

-

医療AIの夜明け-AIドクターが医者を超える日- Kindle版

45年以上医療とAIに携わってきた医学博士が、医療AIがどう発展してきて、これからどうなるかを解説! AIが発展すると、私たちの体を医師が診るのか、AIが診るようになるのかといった議論がわき起こっています。

日本史上初の減退期に増え続ける老齢人口

過去最高の老齢人口増で直面する新たな課題

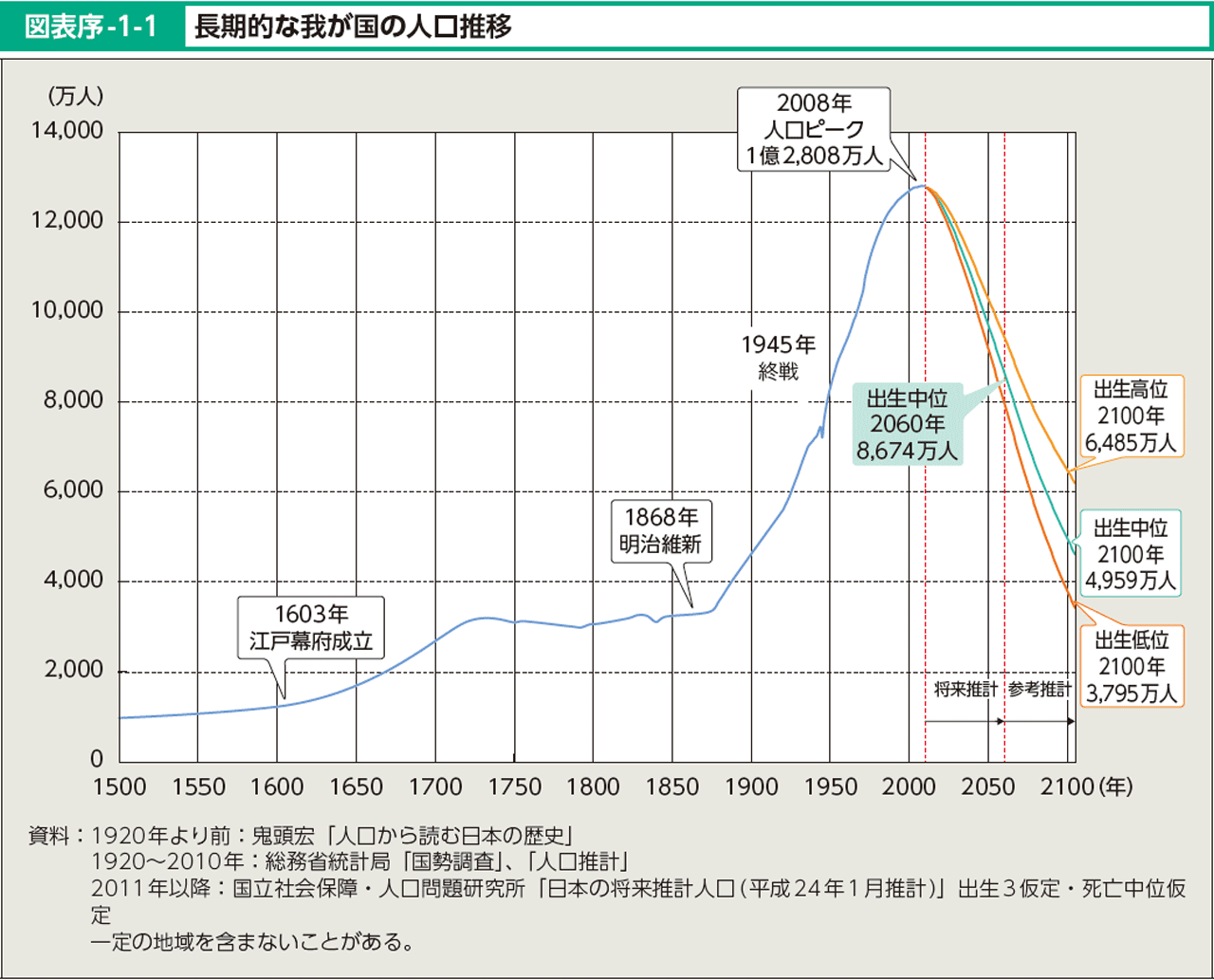

日本の国号の成立が7世紀末の天武天皇の時代とすれば、人口の増加と国力や国の豊かさは1300年ほど絶え間なく上昇してきたといえます。

1989年には世界時価総額ランキングの上位50社中のうち日本企業は32社で占められており、上位5社がすべて日本企業であるという隆盛ぶりでした。

情報源:昭和という「レガシー」を引きずった平成30年間の経済停滞を振り返る[週間ダイヤモンド]

もちろん、短期的には多少の変動はあったはずだし、正確性の立証は難しいものの室町時代からの人口の推移と日本の経済状況は相対的に比例関係していたことがわかります。

ところが、私たち日本人は、2008年の1億2,808万人(総務省統計局)をピークに日本史上初めてとなる人口減少という事象と向き合っています。

別の総務省の統計データでは2004年の12月に1億2,784万人が総人口のピークとする推計データもあるが、おそらく2007年度時点では正しい統計データであった可能性が高い。

また外国人の就労ビザや技術就労ビザで3ヵ月以上滞在している外国人も日本人の総人口としてカウントされるため、一時的な人口増加はそのような要因と高齢者の長寿化など、複数の要因により統計予測が上振れした可能性があります。

特に当時の政権下では外国人労働者を招き入れる積極的な政策が推進されており、2004年時点の日本人の人口ピークという推計データが大きく影響している可能性はとても高いでしょう。

主題を私たちの日本の人口のピークと2008年度以降に始まった日本史上初の人口減少に戻します。

この人口減少化は、単純に日本人の全体の人口が減退していくのではなく、年齢層の構造がとてもいびつであることが大きな問題とされています。

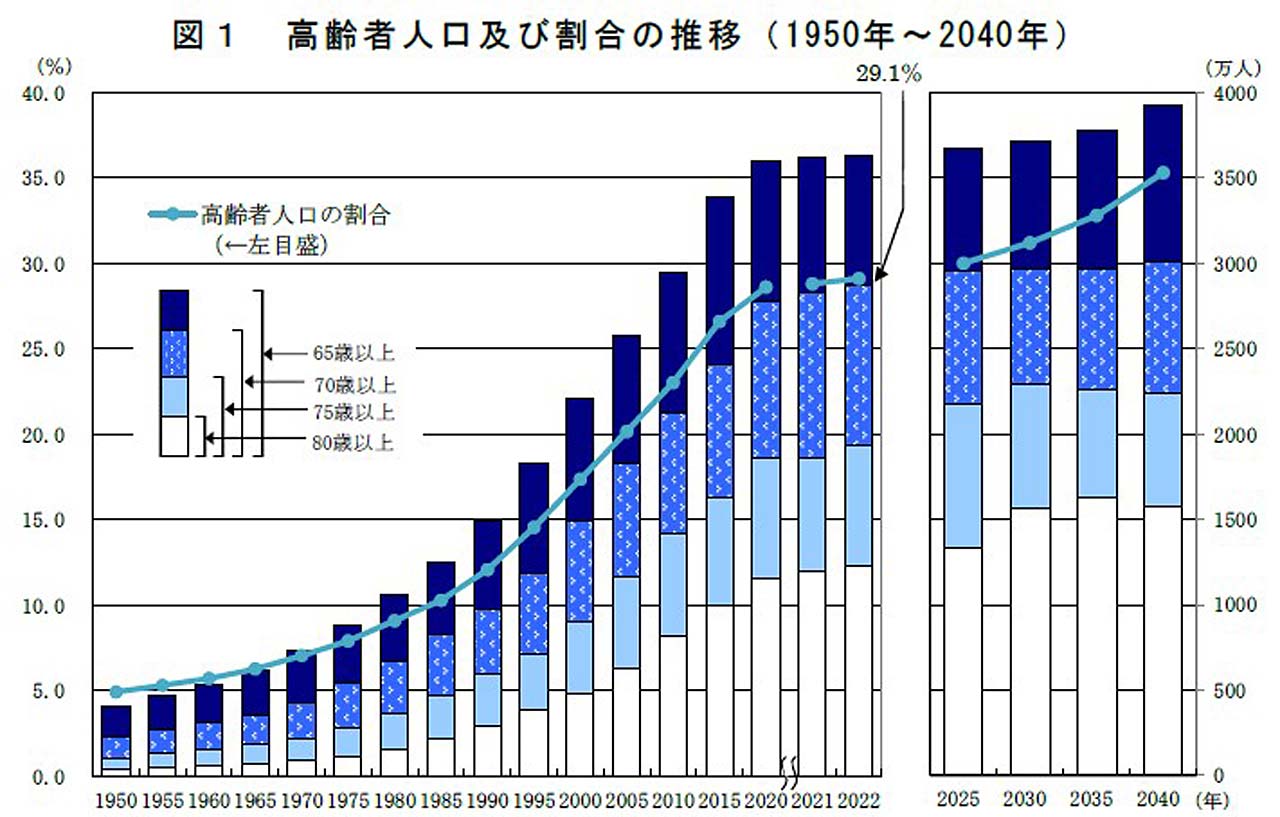

中でも65歳以上の高齢者人口や75歳以上の後期高齢者層の割合は増え続けており、社会保障システムへの圧力が高まっています。

これは医療技術の進歩と食生活の変化、衛生環境や健康意識の向上により、人々が以前の時代に比べて長生きができるようになっている社会構造が構築されてきた結果でもあります。

このような状況は、単純に日本人の長寿化が手放しで喜べる状態ではなく、新たな社会保障政策の策定、介護サービスのさらなる拡充、そして持続可能な年金システムの再構築が早急な改善要件であることが明確になっています。

高齢者の人口は2025年には過去最多となる3600万人を超えると予測されており、第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が65歳以上になる2040年には35.3%と、さらに国を構成する生産労働人口のバランスの偏りが大きくなることは確実視されています。

これは、総人口の3人に1人以上が65歳以上であることを意味します。

生物学的な老化現象をもとに推察すれば、いくら健康であっても加齢により医療や介護の需要が急増する一方、それを支える現役世代の数が減少していくという、日本史上これまで経験したことのない課題が突き付けられていることになります。

単純に予測するだけでも、医療費は増大し医療機関への負荷や医薬品需要が増大していき、かかる社会保障費の確保のために租税率をアップさせたり年金支給時期や金額を大きく遅らせて減らしたりするということが従来の政策改正からも想定されますが、事態はそれほど単純に予想することができないと推察されます。

人口減少高齢化社会で懸念されること

医療・介護サービスへの負荷増大

従来の高齢化社会とは異なり、人口減少時代における高齢者数の増加は、医療・介護サービスへの負荷をさらに増大させます。医療機関や介護施設の不足、医療従事者や介護職員の人材不足、そして医療費や介護費の高騰など、解決すべき課題は山積しています。

高齢者と現役世代の共生

高齢化社会の新たなステージを乗り越え、持続可能な社会を実現するためには、高齢者と現役世代の共生が不可欠です。高齢者の健康寿命を延ばし、社会参加を促進するための取り組みと同時に、現役世代の負担軽減に向けた政策が必要となります。

多様な価値観とニーズに対応する社会

単に高齢者を支えるだけでなく、高齢者一人ひとりの多様な価値観やニーズに対応した社会を構築することが求められます。地域コミュニティの活性化、高齢者のための新たな仕事や生きがいづくり、そしてテクノロジーを活用した高齢者支援など、様々な取り組みが必要となります。

次の章では、人口減少化にともなう医療費の推移をもとに推察を深めていきます。

50年前にすでに政府は今の状態を想定していた

50年前にすでに政府は今の状態を想定していた

国が予想するほど増えなかった医療費の謎

医療費予測のパラドックス

ここに医療費に関するひとつの興味深いデータを発見しました。

これは2001年3月に厚生労働省の報道発表資料として公表された報告資料のグラフです。

データグラフの推計によると、日本の医療費は2005年は37兆円、2010年度は46兆円、2015年になると57兆円に到達すると推計されている。

さらに2020年度には68兆円に到達して、その後も毎年数兆円づつ増加していくと推計されています。

実際に、令和5(2023)年度の国の税収入(一般会計歳入)69兆4,400億円ですから、2001年時点の推計では、医療費だけで国の一年間の税収を超えてしまうと予測されていました。

ところが実際には、2005年度の国民医療費は33兆1289億円、前年度の32兆1111億円に比べ1兆178億円で3.2%増加しているが、2001年の推計である37兆円よりも4兆円近く下回る数値になっている。

さらに、2010年度の国民医療費は37兆 4202億円、前年度36兆67億円比で1兆4135億円増加の3.9%増となっているものの推計値の46兆円よりも大きく下回り、2015年が42兆3,644億円で前年度比で1兆5,573億円増加の3.8%の増ではあるが、やはりこちらも2001年公開されている推計値の57兆円よりも大きく医療費が抑えられているようにも見受けられる。

2001年の予測値をあえて大きく試算しておくことで、行政組織としての恣意的な政治的試算や社会の混乱を抑制しようとする思惑があったとしても、国の予測に反して医療費の増加が大きく抑えられているのはどうしてだろうか。

これらの要因については、予防医療の普及、ジェネリック医薬品の使用増加、そして医療技術の効率化が関係していると考えられます。

また、医療は統計分類学的な側面も持つため、データ分析の進歩により、より効果的な治療法が開発され、効果のない医療行為が減少している可能性もあります。

この医療の進歩による医療費の抑制現象は、今後の医療費予測において重要な示唆を与えています。

ちなみに、2020年度の国民医療費は42兆9,665億円、前年度の44兆3,895億円に比べ1兆4,230億円で3.2%減額と、国民皆保険制度が始まった1961年以来、初めての減少となっているが、主な要因はCOVID-19(新型コロナウイルス)パンデミックによる影響が大きいとされています。

新型コロナウイルス感染症は世界保健機関(WHO)により2020年3月11日にパンデミック(世界的な大流行)とみなせると表明されました。

その年の国民医療費が、それまで上昇し続けていた国民医療費を前年度割れさせたのは、なにか私たちに医療制度についての向き合い方を熟慮させる良い機会になっているかもしれません。

情報源:IDWR 2020年第21号<注目すべき感染症> 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)国立感染症研究所

いずれにしても、2020年度の国の租税収および印紙収入(一般会計歳入)は63兆5,130億円ですから、国の税収の実に67.6%ほどが医療費になっているのが現実です。

さらに、国民一人当たりの医療費負担は増大の一途を辿っており、今後も国民医療費が増え続けないであろうという逆張り的予測をたてる余地はどこにもありません。

-

ビッグデータが拓く医療AI (情報研シリーズ) Kindle版

COVID-19パンデミック---肺炎診断補助AIは如何にして迅速に開発できたのか。本書では、AIの歴史を繙き、国立情報学研究所の医療ビッグデータ研究センターが構築した研究プラットフォームについて解説。

医療費の抑制と起こりうる変化

医療費伸び率の鈍化

近年、政府は医療費抑制政策を積極的に推進していますが、その効果は限定的であるという指摘があります。確かに、医療費伸び率は近年鈍化傾向にありますが、これは国が当初予想していたほどの水準ではありません。

医療サービスの質と患者のニーズ

医療費抑制政策が十分な効果を発揮していない理由は、いくつか考えられます。まず、医療サービスの質を維持しながら医療費を抑制するのは容易ではありません。さらに、高齢化社会の進展により、患者のニーズはますます多様化しており、従来の医療費抑制策では対応しきれない状況となっています。

医療サービスの質と効率の両立

今後、医療費抑制をさらに進めていくためには、医療サービスの質と効率の両立を図ることが重要となります。具体的には、医療従事者の働き方改革、医療機器の導入促進、そしてジェネリック医薬品の利用拡大などが考えられます。

患者中心の医療の実現

医療費抑制を進める一方で、患者の権利を尊重し、患者中心の医療を実現することも忘れてはなりません。患者が適切な医療サービスを受けられるように、医療情報へのアクセスを容易にすることや、患者の意思決定を支援する仕組みを構築することが必要となります。

パンデミックが押し下げた国民医療費

パンデミックが押し下げた国民医療費

2024.01.20 Sat

御嶽駅周辺の医療機関

JR青梅線御嶽駅周辺の医療機関を視察

御嶽(みたけ)駅は、東京都青梅市御岳本町にあるJR東日本の青梅線の駅のひとつです。駅番号はJC 69が割り当てられています。

1944年(昭和19年)に青梅電気鉄道が戦時買収私鉄指定による国有化されており、かなり歴史のある駅のようで、リニューアルされた駅舎の正面にはその名残が伺えます。

武蔵御嶽神社や御岳山、高水三山など山岳地帯へのハイキングの入口となる駅としても利用されます。

御嶽駅は、島式ホーム1面2線を有する地上駅です。ホームの有効長は6両編成に対応しています。

かつては青梅駅管理の業務委託駅でしたが、2016年4月1日より無人化されています。登山客が多いため、登山計画書提出箱が設置されています。

2019年2月15日のリニューアルオープンにより、待合室が整備され、情報発信スペースが追加され、レンタルサイクルが設置されているようです。

- 登山者用の駅として利用される御嶽駅

街のお医者さんのクリニック探索には、ひとつの大きなコンセプトがございます。できるだけ、散策する前に駅周辺の情報やクリニックの所在地などの事前情報を極力インプットしない状態で取材します。

理由はいくつかあるのですが、まずクリニックの看板や広告の視認性のチェックと、商業圏の中での医院やクリニックの在り方や馴染み方、診療科目の傾向や周辺の住宅密集度との関係性を、実際に直接視察することでどの程度認識できるかという、医療的なマーケティング調査も兼ねているからです。

今回は他の複数の取材と並行して奥多摩の現地へ初めて訪問しましたが駅の周辺を見る限り、記事にできるかどうかの不安がよぎったのは正直な気持ちです。

- 目の前に広がるのは山々と渓流のみ

クリニック医院の診療科目と数

高尾線御嶽駅周辺のクリニック医院の診療科目別の所在数をまとめました。

- 総合病院

- 0

- 内科

- 0

- 精神科

- 0

- 神経科

- 0

- 神経内科

- 0

- 呼吸器科

- 0

- 消化器科

- 0

- 胃腸科

- 0

- 循環器科

- 0

- 小児科

- 0

- 外科

- 0

- 整形外科

- 0

- 形成外科

- 0

- 美容外科

- 0

- 脳神経外科

- 0

- 呼吸器外科

- 0

- 心臓血管外科

- 0

- 小児外科

- 0

- 皮膚泌尿器科

- 0

- 皮膚科

- 0

- 泌尿器科

- 0

- 性病科

- 0

- 肛門科

- 0

- 産婦人科

- 0

- 産科

- 0

- 婦人科

- 0

- 眼科

- 0

- 耳鼻咽喉科

- 0

- 気管食道科

- 0

- 放射線科

- 0

- 麻酔科

- 0

- 心療内科

- 0

- アレルギー科

- 0

- リウマチ科

- 0

- リハビリテーション科

- 0

- 歯科

- 0

- 小児歯科

- 0

- 矯正歯科

- 0

- 口腔外科

- 0

- 整骨院

- 0

- 接骨院

- 0

- 鍼灸院

- 0

※厚生労働省:レセプト電算処理システム用診療科コードに準拠

御嶽駅周辺のとてものどかな雰囲気が良い

御嶽駅周辺の基本の散策

今回の取材はJR青梅線を乗り継いで現地到着する達成感から堪能したいところでしたが、土地勘がまったくないのと他の複数の取材の抱き合わせであるのと、待ち時間が多い事がなにより苦手な取材者の都合により、やはり自動車での移動で現地取材となりました。

駅周辺にはパーキングがいくつかあるようですが、御嶽駅から少し距離が離れていたり、料金がやや高めに感じていたので、最終手段のGoogleを導入して駐車場検索をしてしまいました。

結果的に駅から徒歩3分もかからないところにリーズナブルなパーキングを発見! 平日の午前中ということもあり、スムーズに駐車していざ現地取材です。

とりあえず御嶽駅をスタート地点としたいため、駅に向かいます。

駅は2019年にリニューアルされたばかりで新しく、待合室もある無人駅です。

駅前にはお土産やアルコールなども販売している多目的案内所がありましたが、丁度定休日だったようで、中の様子をうかがい知ることはできませんでした。

駅前には大きなガイドマップがあり、どうやら『秩父多摩甲斐国立公園』ということで、奥多摩と埼玉県の秩父を有する国立公園のようです。

駅前には案内所(火曜日定休日?)を含む清涼飲料水の自動販売機、大小2サイズのコインロッカー(300円/500円)、電話ボックスと、ちかくにバス乗り場があります。

ちなみに電車は1時間に1~2本の運行がデフォルトなので、自動車で来れた取材者は、もうすこし心のゆとりをもって、気長な旅を楽しめるような大人になれるようにと見えない星に祈りを捧げました。

とてものどかなで近代的な雰囲気がたまらない御嶽駅

御嶽駅周辺の様子

駅前はすぐに青梅街道であり国道411号線があり、目前に見えるのは御岳山(違うかもしれません)だそうで、道路のすぐ向こうには多摩川の渓流が流れています。

駅舎を出たとたんに気が付くのですが、ここにはクリニックは存在しないかもしれないと直感的に感じました。

駅前の青梅街道にあるT字路の右手にはお土産屋さんと思しきお店と雑貨屋さんのような福田屋本店があり福田薬品と記載があります。その日は定休日だったのかもしれませんが、簡単や医薬品や医薬部外品を購入できるお店なのかもしれません。

T字路の左手にはとても美味しそうな町中華的なお店があり、こちらは営業中でかなりリーズナブルが価格で直ぐにでも食べたいところでしたが、取材がいくつかあったため断念せざるを得ませんでした。

駅前の青梅街道を右手に少しいくと、カフェや手打蕎麦屋さん、お肉屋さんや宿屋さんがありましたが、その先にもクリニックや医院などの看板すら見つからないため、反対方向に青梅街道を散策します。

バス停の近くにはお食事ところや渓流下りやカヌーなどのためのグッズショップのような店舗がありましたが、それ以外はやはりところどころ民家が見られる程度で、この周辺には医療機関は発見できませんでした。

駅前の大きな橋からは、奥多摩の壮大な渓流が美しかったです。

-

Reedark ライフジャケット

カヌー・渓流下り・釣り スマホ防水ケース+フローティングベストセット 呼び子付き 救命胴衣 子供用 大人用 男女兼用 川遊び ボート 海水浴 国交省認定品と同等浮力 4色&6サイズ

橋を渡った向こう側にも、民家は点在していましたが、やはり医療機関やクリニックの存在をしめす証跡は一切確認できず、今回はひとつの医療機関も発見できず終了することになります。

当然ですが、医院経営も患者さんがたくさん来て成立するわけですから、あまりにも居住人口が少ない地域においてクリニックを経営することは不可能であることを痛感します。

医療機関はある程度の人口密集度が必要になる

人口密度が少ない観光地等で病気やケガをしたとき

やはり、すぐ近所に医療機関がない場合に、現地に住んでいる医療事情というのは物凄く気になるところです。

JR青梅線やバスは運行しているものの、ある程度の人口密集地域まで出向かないとクリニックへの通院は不可能ですから、定期的な通院をするのはとても困難になることが予想されます。

ですので、今回は現地取材とは別に、文献やネット検索などの実地外調査をしてみました。

結果的には、徒歩や自転車の移動圏内に医療機関がない地域の方は、特別な場合を除いて自然治癒で病気やケガを治すことが前提となるようです。

もちろん歯科治療や外科治療、救急医療などが必要な場合は、車や電車での移動が必要となりますが、原則としては病気やケガをしにくい健康状態を心掛けていることが自然な生活習慣となります。

家庭の医療で対処することが多い

確かに、車や電車である程度開けた地域にでかけたり買い物の際に必要な医薬品類を購入しておけば応急措置できますし、よほどの事でない限り病院の診察に通うのは大変ですから、気軽に医療機関を利用しなくても良い状態が標準的な価値観になっているかもしれません。

それでも歯科治療や大きな病気やケガの治療などは、通院する必要がありますので、医療機関が日常的に必須な世帯は、居住するには向いていないかもしれません。

自然治癒と自己治療は必須要件

登山観光の御嶽駅と医療機関

今回、駅周辺および近隣には医療機関は発見できませんでしたが、置き薬という応急措置の医療の文化が日本にあったことを彷彿させる取材となりました。

そして、多摩川の渓流や御嶽山の素晴らしい景観を見ていると、のどかな雰囲気に吸い込まれて離れがたくなってしまいました。

帰り際の渓流入り口付近に、時代を感じさせる美容室の看板を見つけました。

もちろん、すでに営業はしておらず空き家のまま佇んでいましたが、晴天に恵まれた取材日の日中の日照りが強いためノスタルジックに浸る暇もなく、そそくさと取材の撤収となりました。

とにかく景観と駅周辺の佇まいがとても大好きになり、青梅線でゆっくりと訪れて、駅前の町中華を食してみたい、そんな御嶽駅でした。

![[NeedBo] ウォーキングマリンシューズのイメージ](https://m.media-amazon.com/images/I/71qL1yGHcKL._AC_SY695_.jpg)